Из барака в вечность

В Европе проходят «Дни Варлама Шаламова»

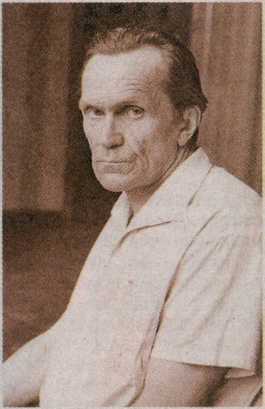

В Праге, в Национальной библиотеке Чешской Республики открылась международная научная конференция «Закон сопротивления распаду», посвященная Варламу Тихоновичу Шаламову. В ней принимают участие ученые Европы, России, США, Китая и других стран. А 26 сентября в Берлине в культурном центре Literaturhaus откроется выставка, героем которой также будет создатель легендарных «Колымских рассказов». В Чехии и Германии к этим событиям выйдут очередные тома собраний сочинений Шаламова. О «Днях Варлама Шаламова» в Европе, о судьбе и творчестве этого ни на кого непохожего русского писателя-лагерника наш обозреватель «РГ» беседует с Валерием Есиповым, автором книги о Шаламове в серии ЖЗЛ.

— Уникальность Шаламова видится в том, что он сумел подняться выше антисоветизма, хотя, казалось бы, что еще могло родиться в душе человека, которому изломали всю жизнь? Но он ушел на ту орбиту, где остаются лишь вечные вопросы противостояния добра и зла.

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Вы правы в ТОМ, что Шаламов оказался выше своего времени. Но это не значит, что он был вне времени. Просто он понимал литературу и ее задачи совершенно иначе, чем многие современники. У него было свое представление и о «лагерной теме», и об уровне правды, которого она требует. Шаламов избрал себе очень тяжелую судьбу. У него есть признание: «Вопрос «печататься— не печататься» для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу». Это из его письма Борису Пастернаку в 1956 году. Он работал «в стол», как это делали Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Арсений Тарковский... А уникальность Шаламова в том, что он сделал лагерную тему предметом настоящего искусства, облек ее в форму «новой прозы» (его термин), благодаря чему она получила универсальное, а не публицистическое звучание.

— Шаламову после лагеря удавалось печатать в основном лишь стихи, но почему как поэта его сейчас почти никто не знает?

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Сейчас вообще мало читают стихи— другая эпоха, другие ценности, даже среди интеллигенции. Шаламов был очень крупным и своеобразным поэтом. И, конечно, его проза — это проза поэта. При жизни Шаламову удалось опубликовать пять маленьких сборников стихов и подборки в журналах «Юность», «Москва» и других. Но печаталось далеко не всегда лучшее. Главное и лучшее, чем он дорожил— «Колымские тетради» было опубликовано в полном виде только в 1994 году, затем вошло в третий том собрания сочинений. Тем, кто еще не знает Шаламова-поэта, рекомендую сайт shalamov.ru — там представлено почти все его наследие, причем есть и магнитофонные записи, где он читает сам. Читает прекрасно, и голос дает живое впечатление о его личности.

— Недавно с удивлением узнал. что одним из любимых поэтов Варлама Тихоновича был утонченный и печальный лирик XIX века Арсений Голенишев-Кутузов. Очевидно. Шаламова тянуло из кровавого двадцатого в девятнадцатый век?

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Шаламов прекрасно знал всю русскую поэзию, и в каждом полузабытом имени находил свою прелесть. Но какие- либо ностальгические мечтания о прекрасном ушедшем ему были чужды, он жил всеми бедами своего времени. Едва вернувшись с Колымы, он написал «Атомную поэму». Это был не какой-то дежурный отклик об опасности атомной гонки, а трагическая философская поэма о мщении природы. Шаламов внимательно следил за развитием событий в мире, и в 1960-е годы, уже с удовлетворением, записывал в дневнике: «Атомная бомба— гарант мира, она стоит на пути войны». Но на будущее смотрел очень пессимистично, его тревожила зыбкость и хрупкость мира, культуры. Многие его прогнозы, увы, сбываются — и в России, и в глобальном масштабе.

— Понятно, чем объяснялся интерес к Шаламову на Западе до раз- вала СССР. Но этот интерес сейчас не только сохраняется, но и. кажется, возрастает?

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Холоднэя война была жестокой, и Шаламов испытал это в полной мере. Делать свою лагерную прозу предметом политических спекуляций и манипуляций он не хотел ни за что. Поэтому первые публикации «Колымских рассказов» на Западе, в «Новом журнале» и «Посеве» вызвали у него страшный гнев. Сегодня Шаламова называют там great Russian writer, особо отмечая его лаконизм и отсутствие морализаторства. В международной конференции в Праге будут участвовать представители 14 стран. Сама тема конференции— «Закон сопротивления распаду» (а это слова Шаламова) говорит, почему так актуально его творчество.

— Вот уже четверть века ИДУТ публикации неизвестного Шаламова. Вас, как многолетнего исследователя его жизни и творчества. не удивляет такая «бездонность» его наследия?

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Скорее нужно говорить о бездонной глубине его художественного мира и его философии. Что касается архива Шаламова, то материалы его в основном опубликованы. Ирина Павловна Сиротинская, друг и хранительница наследия писателя, замечательный, самоотверженный человек, успела довести до читателя практически все, что он оставил. Она продолжала вести работу по расшифровке поздних, трудноразборчивых рукописей, но в 2011 году ее не стало. Сейчас, в сентябре, должен выйти шеститомник с добавлением 7-го тома. В него войдет ряд разрозненных журнальных публикаций Шаламова периода «гласности», а также новые, впервые печатаемые вещи — очерки, эссе, письма. Полагаю, что особый интерес вызовут наброски пьесы «Вечерние беседы», сделанные Шаламовым в середине 1970-х годов. Пьесу он назвал «фантастической», ее герои-русские писатели, лауреаты Нобелевской премии: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын.

— При всем этом у меня ощущение. что интерес читателей к Шаламову в России угасает...

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: Не могу с этим согласиться. Шаламов в России очень востребованный, необходимый и совсем не маргинальный писатель. Конечно, он - не для развлечения, он заставляет людей выполнять самую трудную работу— думать, и думать самостоятельно, что для многих непривычно. Сам Шаламов так и писал: «Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе».