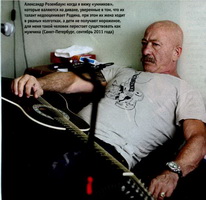

Александр Розенбаум: Свой строй, свой лад, свои шестьдесят

Имя: Александр Яковлевич Розенбаум

Родился: 13 сентября 1951 в Ленинграде

Профессия: певец, композитор, поэт, актер

Избранная дискография: «Мои дворы» (1986), «Казачьи песни» (1988), «Гоп-стоп» (1993) «Июльская жара» (1997), «Одинокий волк» (2001), «Я вижу свет» (2005), «Мечта блатного поэта» (2009)

Награды: Заслуженный артист РФ, Народный артист РФ, Премия ФСБ в номинации «Музыкальное искусство» за цикл военно-патриотических песен Семья: женат на Елена Савшинской (с 1975 года)

Дети и внуки: дочь Анна Савшинская (1976), внуки Дэвид и Александр

Любит: собак, Санкт-Петербург, передачу «Своя игра»

Не любит: хамство, светские тусовки

— Александр Яковлевич, у вас есть песня «Утиная охота», в ней — слова: «Учили меня отец мой да мать... любить — так любить, стрелять — так стрелять». Так чему же вас научил отец?

— Отец меня научил нести ответственность за то, что делаешь. Меня не учили словами, не говорили: «Бери то и делай так». Показывали личным примером. А поскольку оба моих родителя были врачами, то их пример — это много и тяжело работать. Когда простые доктора, мало получающие, делали все, чтобы дети были сыты, обуты, у них был телевизор и велосипед, то детям становится понятно, что такое жизнь и как ее надо прожить.

— Вы как-то рассказывали, что отец мог и приложить за шалости.

— Вкладывал. А как без этого? Меня не каждый день наказывали, чтобы я это забыл. Помню, как-то елку спалил, зеркало разбил в большом трюмо, задержался, пришел домой в десять часов вечера, дома все сошли с ума, не знали, где я, а учился я тогда в начальной школе — забегался с приятелем, во дворе в Чапаева играл... Лет в четырнадцать отпил у отца коньяка из бутылки. Такие были проказы.

— А от матери что-то переняли?

— Абсолютную заботу о своих мужчинах. Кроме того, что она пахала — она была гинекологом — как и все другие, дома у нее всегда был порядок: приготовлен обед, все чисто и убрано.

— Вы с добром вспоминаете свою двести девятую школу. В ней учились вы, ваша дочь, а внуки успели в ней поучиться?

— В ней все учились, начиная с моих родителей, а вот старший внук Дэвид учится уже в другой школе. Живут они в другом районе, и выбор школ сейчас хороший.

— Вы учились играть на скрипке, на пианино, но все закончилось гитарой и песнями. Отец не возражал против такого музыкального инструмента?

— Он мне его сам купил. Он всегда доверял мне, тем более в том, с какими людьми я общаюсь. В шестнадцать лет он посадил меня и двоих моих приятелей за стол, поставил бутылку водки, положил пачку сигарет и сказал: «Я, конечно, не хочу, чтобы вы всем этим занимались, но лучше вы это будете делать дома, чем где-нибудь в темном углу». Мы всегда были на виду. В нашем дворе собиралась большая компания от пятилетних до двадцатипятилетних. Одни в войнушку играли, другие на гитарах бренчали. Я это делал лучше всех, поэтому меня в двенадцать лет уже звали в компанию постарше.

— Вы — потомственный врач. Неужели в юности не было дерзких мечтаний в космос полететь, новые острова отправиться открывать?

— Были. Но не в космос. В моря тянуло, к природе... Я очень хотел быть зоологом, геологом, географом. Хотел поступать в горный институт. Хотел стать профессиональным охотником. Но тогда о такой профессии и не слышали, хотя на самом деле она имела вполне прозаичное название — егерь, и заканчивать надо было лесотехническую академию. При всех своих мечтаниях я ровным шагом пошел в медицинский, совершенно не задумываясь о том, куда бы я еще мог поступать. Было принято, что в семье медиков дети тоже идут по медицинской части. Это была традиция, которую редко когда нарушают. Да меня особенно и не уговаривали, все случилось само собой.

— Вы были анестезиологом- реаниматологом, работали на скорой помощи. Вы помните свою первую смерть?

— Конечно. Это был очень неприятный момент. Сточки зрения общества это был деградант, алкоголик, но тем не менее, это был человек, умерший у меня на руках после тяжелейшей алкогольной интоксикации. Вряд ли бы он выжил, но вот так получилось... У каждого доктора есть свое кладбище, и у меня тоже. Но к каждой смерти я относился с уважением. Конечно, смерти бывали разные. Одно дело, когда умирает ребенок — тогда я десять дней не мог в себя прийти, болел,— и совсем другое, когда умирает восьмидесятидвухлетний старик от хронической болезни. Или когда умирает двадцатидвухлетняя девушка от крупозной пневмонии. Все это было в моей практике. Я же не только на скорой помощи работал, но еще и в больнице совмещал.

— Как и отец, вкалывали на полторы ставки?

— Всю жизнь я работал сутки через сутки — день работаешь, день отсыпаешься. Это старая шутка. Почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на одну жрать нечего, а на две — некогда.

— Врач призван спасать, а артист?

— Я лицедей, передающий мысли и чувства автора. Мне повезло, что автор и артист одно лицо, то есть я говорю от себя. Я не люблю, когда говорят, что врач лечит тело, а артист — душу. Ничего он не лечит, еще и покалечить может. Поэтому я больше люблю слово «инженерия души». Инженер может быть со знаком плюс или минус — все зависит оттого, какой ты инженер, хороший или плохой, талантливый или нет. Художник выстраивает конструкцию, а не лечит.

— Как считаете, ваш путь был сложный или нет — от домашних концертов через Ленконцерт к стадионам и всеобщей любви?

— Конечно, сложный. Он был радостный. И горестный. Не скажу, что я был страдальцем. Хотя и мне доставалось. Я семь лет проработал без афиши. Но как спортсмен, а я в свое время занимался боксом, после поражения я вставал и шел снова в бой. И в конце концов победил.

— На вашем сайте я прочитала, что поначалу вы носили гитару... в одеяле.

— И такое было. Это сейчас мощные футляры, а тогда ничего не было. Первый футляр мне привез ныне покойный Мишка Сидельников, капитан дальнего плавания. Я уже был серьезным человеком, работал в Ленконцерте, а инструмент носил в мягком чехле. И вот он мне привез такой подарок. А поначалу действительно было одеяло. Не мог же я нести гитару под мышкой в открытую. Заворачивал в детское одеяло и шел.

— В эпоху Ленконцерта у вас была одна гитара. А сейчас? Инструменты не коллекционируете?

— Не коллекционирую, но старые коллекционные гитары у меня есть — старинные цыганские гитары. Мои гитары особенные. Начинал я играть на семиструнной гитаре, потом были шестиструнные, сейчас это двенадцатиструнка. Есть пара шестиструнных, но это для определенной музыки. Сам я две- надцатиструнщик. Один из первых в стране. У меня вообще свой строй на гитаре, я даже буду выпускать самоучитель по этому строю — семиструнный без пятой струны. Его называют «Ореп-6». У него сейчас много поклонников.

— Существует грустная истина, что на Земле все время где-то идет война. Вот и сейчас опять стреляют, опять гибнут люди. Вы же войну знаете не понаслышке — ив Афганистане были, и в Чечне...

— Война никогда не прерывается, с этим ничего не поделаешь, но когда начались события в Афганистане, я твердо знал, что должен быть там. Я на войне беспрерывно с восемьдесят седьмого года, многое повидал.

— Как вы попали в свою первую командировку? Вас отправили в приказном порядке?

— Туда не отправляли, если человек не хотел. Я поехал по собственной воле. Более того, меня не отпускали, потому что это считалась поездка за границу. Кобзон помог, замолвил за меня слово. Я же тогда многим не нравился. Все говорили, что «Бабий Яр» — это сионистская пропаганда, «Казачья песня»— это пропаганда бело- казачества, «Вальс тридцать седьмого года» — это упрек в сталинизме. Я поехал по определенным причинам. Для себя я это называю «хемингуэевский комплекс». Все мальчишки мечтают попасть на войну, видят в этом некую романтику. Мне тоже хотелось себя попробовать, «поиграть в войнуш- ку». Этот комплекс удовлетворяется в течение первых трех дней, когда видишь кишки на проводах и понимаешь, что ничего романтичного в этом нет. Потом я военнообязанный, я офицер запаса и считал, что мой долг — быть там. И наконец, я знал, что мои песни хотят слушать. Это был восемьдесят седьмой год, это было то время, которое Парфенов — не я! — назвал Розенбумом... Как я могу отказать чьему-то сыну в праве общаться со мной и моей песней? Никак. Поэтому я считал своим долгом своему народу идти и петь. Меня не волновал ни Брежнев, ни Громыко, ни правая ли это война или нет... Там воевали советские ребята, я ехал к своим братьям, отцам, сыновьям, сестрам и матерям.

— Вам не запрещали после поездок петь про Афганистан?

— В восемьдесят седьмом году после первого Афгана я написал песню «Черный тюльпан». И был марафон в Сочи, «Первый канал» его проводил. Я приехал, но был, конечно, больным — после войны все люди ранены душевно, я тоже долго не мог прийти в себя. Меня попросили выступить, и я сказал, что буду петь «Черный тюльпан». Нормально прокатило, только одну фразу попросили заменить: «с водкой в стакане» — шла антиалкогольная кампания. Но я возмутился — тогда я был злой, мог послать любого. Говорю: «Вы представляете, что такое лететь в таком самолете с гробами, где лежат твои друзья? Да там без водки и секунды провести нельзя! Дышать нечем будет. Мы же русские люди!» Я про себя всегда говорю, что я русский националист еврейской национальности. Я зло настаивал, и эта песня пошла в первоначальном виде.

— Гражданский долг и зов чести — это одно. Но к тому времени вы уже были женаты, у вас росла дочка, и вдруг сообщаете им — уезжаю в Афганистан. Неужели жена не бросалась в ноги, не пыталась остановить?

— Конечно, она переживала за меня. Но она и хорошо меня знала, знала, что если я что-то решил, остановить меня нельзя. А ведь оттуда и позвонить нормально невозможно было. Звонили через третьих лиц. Раздавался звонок, спрашивали: «Елена Викторовна? Сейчас с вами будет говорить полковник такой-то». Конечно, у нее все опускалось — кто говорит, зачем, неужели беда? Соединяли с полковником, и уже он сообщал, что с ней буду говорить я. А первый раз мы вообще говорили через посредника — я говорил человеку около аппарата, и уже он передавал мои слова жене. А что делать? Ситуация такая была.

— Елена Викторовна выходила замуж за студента мединститута, а в итоге оказалась женой артиста...

— Ну, так получилось. В конце концов выходила замуж она не за мою профессию, а за меня. А я был вот такой.

— Она вас поддерживала во всех начинаниях? Или отговаривала от актерского пути?

— Конечно, поддерживала! Потому что уходил из медицинской профессии я не сегодняшним Розенбаумом, а неизвестным певцом к Альберту Асадулину в рок-группу «Пульс». Она в меня верила. У меня часто спрашивают, что бы я делал, если бы... Если бы ничего не получилось, если бы с деньгами стало плохо? Я бы разгружал ночью вагоны. Да и профессия у меня была, я мог вернуться в медицину.

— Вы тридцать пять лет прожили вместе с Еленой Викторовной. Знаете секрет семейного долголетия?

— Это сложный вопрос, я об этом не хочу говорить. Свои сложности, свои проблемы — они и у меня есть, и у моей семьи... Нет рецептов. Распоряжается Господь. Непросто все складывается в жизни, и складывалось, и будет складываться. Но тридцать пять лет вместе мы прожили. Огромный срок. И огромная заслуга в этом моей жены. Я в одной песне написал: «Жизнь со мной прожить, да, не поле перейти». Я артист, меня по восемь месяцев не бывает дома. К тому же, все мы люди. Моя жена ангел во плоти, что все это терпит.

— Были ли у вас года или даты, которых вы боялись? Тридцать семь лет для творческого человека — серьезный рубеж.

— Двенадцатого октября у меня была клиническая смерть — двенадцатого октября я попал в тяже- лейшую автокатастрофу. Как- то двенадцатого октября, заранее боясь этого дня, а потому сидя в гостинице, рассадил ногу об дверной стопор. Этой даты я, суеверный человек, побаиваюсь. А вот тринадцать — это мое число. Тринадцатого сентября у меня день рождения. Я суеверный в бытовом плане, что меня очень веселит: я непременно плюну через плечо, если встречусь с кошкой, у меня есть свой набор примет и манипуляций перед выходом на сцену... А вот дат я не боюсь, у меня на все это есть медицинские объяснения.Я же реаниматолог, я с этой подругой хорошо знаком. Но двенадцатое октября я всегда жду с тревогой.

— Вы все свои песни одинаково цените?

— Я не забываю ничего, но прекрасно понимаю, что и когда писал. Я сегодня никогда в жизни не зарифмую «кровь — любовь». Если на концерте меня попросят что-нибудь спеть из ранних, так называемых, блатных песен, я спокойно спою... А несовершенство может быть везде. Один человек мне как-то заметил, что в песне «Умница» «цвела сирень и густо пахло мятой». Мол, сирень цветет в мае, а мята в августе. Я действительно ботанику плохо знал, зоологию хорошо, а ботанику — никак. Или вот еще в «Вальсе-бостон» я написал «Там листья падают вниз». «А куда им еще падать?» — спрашивали. Ну, написал я так! Менять не буду. В отместку в песне «Нарисуйте мне дом» я написал, что листья поднимаются в небо, чтобы показать, что листья могут по-разному летать.

— С артистом и тем, чье мнение он передает, мы разобрались. А сами себя вы как определяете — вы бард, исполнитель авторской песни, шансонье?

— Шансонье — этоЖакБрель. Это не про меня. Я композитор (начинает загибать пальцы на руке. — авт.), поэт, певец, актер, музыкант. Пять пальцев. Если это все вот здесь (показывает на получившийся кулак. — авт.), то это будет и здесь (показывает себе на грудь. — авт.). А если чего-то станет не хватать, то — здесь (постукивает себя на шее. — авт.). Я пишу русскую песню в разных жанрах, стилях. Русская песня в стиле рок-н-ролл, русская песня в стиле романса, в стиле джаза — «Вальс-бостон», например... Что такое авторская песня? Сам написал, сам пою? Тогда «Битлз» тоже авторская песня — они все сами писали, сами и пели. Все песни авторские. Другое дело — как она написана, как исполнена. Тут главное, чтобы соединились слова и музыка, чтобы песня получилась. Ведь часто получается, что даже на великие стихи Мандельштама или Пастернака пишется что-то несуразное. Нет отдельно стихов и отдельно музыки. Должна быть музыка стихов и стихи музыки. Тогда получается песня.

— Шестьдесят лет — это...

— ... хотелось бы верить, что это еще не конец.